Nd値を次式から求めます。

N

簡易動的コーン貫入試験( 簡易貫入試験)の概要

1. 試験の概要

簡易動的コーン貫入試験機は、小型軽量化を目的として開発されたものであり、建築物の支持力の判定、地盤表層部の緩みや斜面調査など、簡易なサウンディングの一つとして幅広く用いられているものであり、「地盤工学会基準」(JGS1433-1995)として新規に制定されたものであります。

通常の標準貫入試験が、1m毎に実施されるのに対して、10cm単位で地盤状況を把握できるので、表層部の詳細な緩み範囲などを把握できます。

各種地盤における試験結果から、従来のボーリングによる標準貫入試験によるN値や、スウエーデン式サウンディング試験やオランダ式コーン貫入試験結果との相関も得られてきています。

試験は、地盤の貫入抵抗であるNd値を求めます。Nd値は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、コーンを10cm貫入させるのに要する打撃回数であります。

2. 試験方法

① ロッドの先端に図-1に示すコーンを取り付け、上部にノッキングヘッド、ガイドロッドおよびハンマーを取り付けます。

② 試験機を調査地点上に鉛直にセットします。

③ ②の状態で、ロッドが地中に自重沈下するかを確認します。自重で貫入する場合には、貫入が止まった時の貫入量を測り、これを荷重49N(5kgf)における貫入量として記録します。

④ ハンマーを50cmの高さから自由落下させ、

10cm貫入させるのに必要な打撃回数をNd値として記録します。

10cm以上貫入した場合には、打撃回数Nに対応した貫入量⊿h(cm)により、

Nd値を次式から求めます。

N

Nd=10―――

⊿h

⑤ 10回の打撃による貫入量が2cm未満の場合は、貫入を中止します。

3. 試験結果の評価

① 標準貫入試験結果(N値)との関係

簡易貫入試験結果(Nd値)と、標準貫入試験結果(N値)との関係については、地盤調査法(地盤工学会、p208~212) によると、地層の種類と硬軟に関わらず、Nd=(1~3)Nが適用できるとされています。また、Nd<20以下においては、Nd=(1~2)Nの範囲にバラツキ、平均的にNd= 1.5Nが提案されています。

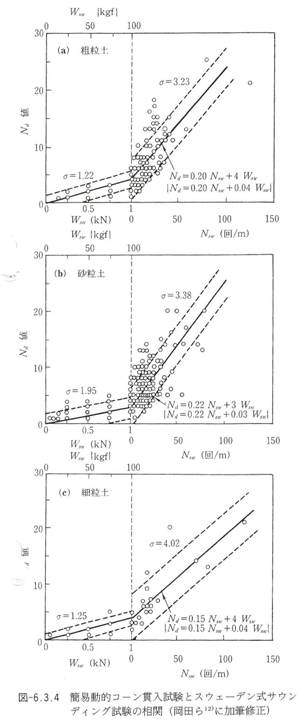

② スウエーデン式サウンディング試験との関係

<甚野ら(1983) の提案>

Nd値とスウエーデン式サウンディング試験のWswKN,Nsw(回/m)との関係について

下記の関係式を提案しています。

Nsw=1.50√Nd+0.75

<岡田ら(1992) の提案>

* 粗粒土: Nd=0.20Nsw+4.0Wsw

* 砂質土: Nd=0.22Nsw+3.0Wsw

* 細粒土: Nd=0.15Nsw+4.0Wsw

③ オランダ式二重管コーン貫入試験との関係

<小川ら(1986)による>

* 砂質土:Nd=3.3qc

* 粘性土:Nd=15qc

④ Nd値と一軸圧縮強度との関係<岡田ら(1992) による>

(Nd≦4の場合)

qu=25+5Nd

(Nd>4の場合)

qu=11Nd

【参考資料】

【現地調査施工写真】

(左:貫入試験機一式、ロッド1本の長さ0.5m) (先端部のコーン)

<ハンマーを落下させる前>

<ハンマーを落下させた瞬間:貫入量を測定>

深度とNd値、換算N値との関係図を作成します(下図参照)。